الديانة “السريّة” لليمن

محمد الحمامصي

نقلا عن صحيفة العرب

انطلاقا من دور الزراعة في التقدم الحضاري اليمني قديماً، حيث رسم طبيعة وهوية مظاهر ذلك التقدم وملامحه، بدءاً من أثره في تشكيل الوعي والثقافة وحتى التصورات الدينية والمعتقدات وطبيعة الآلهة وغير ذلك، كانت هذه الدراسة الفريدة في موضوعها “ديانةُ اليمنِ السّريَّة.. ألوهية الحكيم الفلاح في الموروث الشعبي” للباحث اليمني أحمد الطرس العرامي، الذي رأى أنه نتيجة للاعتقاد بتأثيرات الفلك في الزراعة والمحاصيل والأمطار، عبد اليمنيون آلهة كوكبية فلكية تتصل بالزراعة وأعمالها، فكان القمر هو المعبود الرئيسي، ثم تأتي بعده الشمس ثم الزهرة بالإضافة إلى آلهة ثانوية أخرى على اختلاف تسمية كلٍّ منها وتعدد وظائفها.

وقال “لقد كان لكل شعب أو قبيلة إله قومي خاص يعتبرونه حامياً لهم ورابطة تربط بين وحدات المجتمع، وقد تركز كمٌّ كبير من النقوش المسندية التي تركها اليمنيون القدامى في مناجاة آلهتهم لمنحهم الخير والعطاء ومباركة زراعتهم ومحاصيلهم وجعلها زاخرة بالثمار والغلال، وسقيها بالغيث وحمايتها من الأوبئة والأمراض، فطلبوا منها الشفاء وتقربوا إليها، وربطوا بينها وبين مختلف المناسبات والأحداث، ولقد تميزت هذه الآلهة بالتعدد والكثرة قبل أن ينتهي ذلك إلى التوحيد في مرحلة متأخرة قبل ظهور الإسلام”.

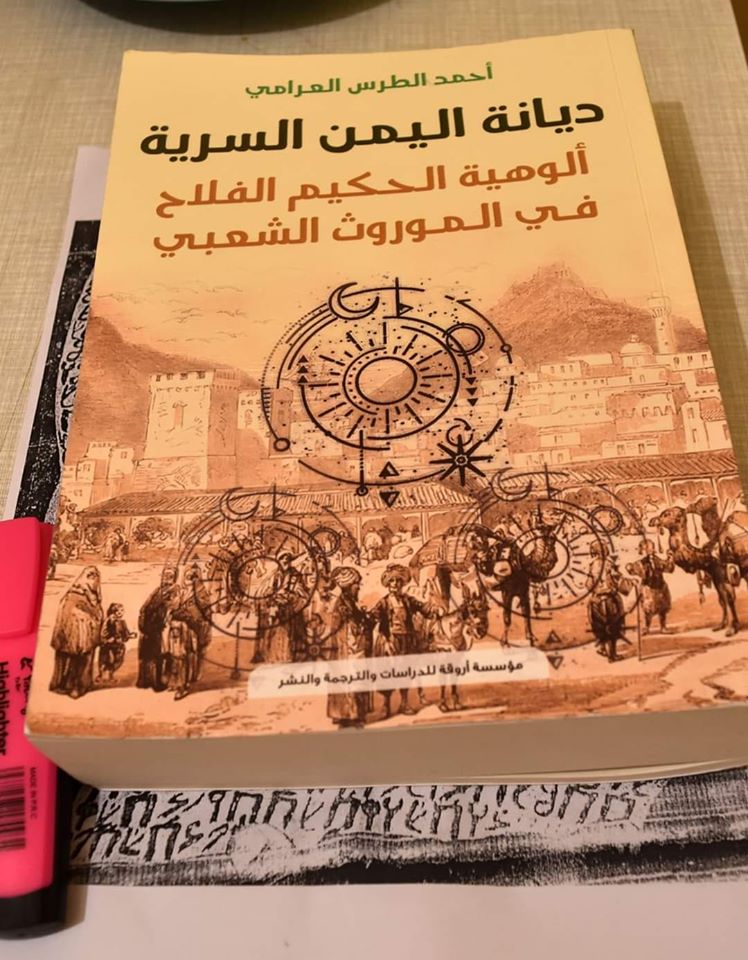

سلط العرامي في كتابه الصادر عن مؤسسة أروقة الضوء على أبرز ظواهر الأدب الزراعي في الثقافة الشعبية في اليمن وتتمثل في “ظاهرة الحكيم الفلاح” أو ما يعرف بالحكماء الزراعيين أو شعراء الأحكام، أمثال علي ولد زايد والحميد بن منصور وشرقة بن منصور وسعد السويني، وهم جميعا شعراء، حكماء، فلاحون، مجهولون لا معرفة تاريخية لنا بهم، لكنهم حاضرون بقوة في الوجدان الزراعي اليمني ومن خلال الأقوال التي تنسب إلى كل منهم ويتناقلها الفلاحون جيلا عن جيل وبالتواتر، متصلة بأعمال الزراعة وشؤون الحياة المختلفة، وتحظى بكثير من الإعجاب والتقدير الاستثنائي حتى أن مكانة هؤلاء الحكماء ومكانة نصوصهم، تضاهي النصوص الدينية والمرجعيات.

وافترضت الدراسة أننا أمام ظاهرة أدبية شعبية تبدو امتدادا أو أصداء لأدب زراعي ديني يمني يعود إلى ما قبل الإسلام بكثير، أي أن ما ينسب إلى هؤلاء الحكماء إنما هو أصداء لملاحم دينية زراعية تفككت، وأما شخصياتهم فإنما هي بقايا أو ظلال لشخصيات آلهة أو أنبياء أسطوريين زراعيين تنكروا، هكذا كما لو أن الظاهرة صورة من صور مقاومة الثقافة الشعبية أو الثقافة المغلوبة لأنساق الهيمنة، بل ونموذج حيّ من نماذج تحولات الأساطير في المكان وعبر الزمان.

وأشار إلى أن لدينا ظاهرةً أدبية زراعية من تلك التي ما تزال حيةً شفاهاً في اليمن في عصرنا هذا، وعند دراستها وجدنا أنها تشبه نصوصاً وآداباً قديمة مثل “الأعمال والأيام لهزيود 750 ق. م”، بمعنى أنها تنتمي على نحو ما إلى أدب العالم القديم، وإذا ما عرفنا أنه وفي ذلك العالم القديم، لم يكن الأدب منفصلاً عن الدين، فإن هذا يرجّح أن الظاهرة الشفاهية التي نحن بصددها قد تكون في أصلها أدبيات دينية، ومن شأن مثل هذا أن يفسر لنا سر بقائها منذ زمن بعيد حتى الآن، دون أن يتعارض ذلك مع كونها تبدو ذات طابع دنيوي نظراً لما يمكن لنص قطع كل هذه الرحلة الزمنية أن يتعرض له من المتغيرات التي تشمل أنسنته وتكييفه وتهذيبه، وفي الواقع فإن مثل هذا هو ما يؤهل أيّ أدب ديني أو أسطوري أن يتحول إلى أدب دنيوي، ولكن هذا ما لم يحدث في حالتنا، إذ ما زال هناك ما يدل على الأنساق الوثنية، وأكثر من ذلك ما تزال أدبية الظاهرة فاعلة في هيئةٍ أقرب ما تكون إلى طبيعة الدين، هذا ما تدل عليه طبيعة الظاهرة وهي تحضر في سياق وظائف الظواهر الدينية، حين يبدو الحكيم مرجعية موازية للمرجعية الدينية، ونصوصه بمثابة الأحكام التشريعية “بل إن ‘أحكام’ هو التوصيف الذي يطلق عليها في الثقافة الشعبية، وهي ليست تسمية من فراغ، ذلك أن الجماعة تعاملها وتحتكم إليها، مثل الأحكام التشريعية، وليس احتكام الفلاحين إلى بعضها بدلاً من النص القرآني، كما سوف نرى، سوى دليل عملي على قداستها، ولكن حدوث هذا في فترةٍ مثل عشرينات القرن الماضي، يدل على أنها كانت قبل ذلك أكثر قداسةً مما هي عليه الآن، وذات أهمية بالغة أكثر مما نتصوره”.

وأكد أن هذه الظاهرة، وفي أدنى مستويات دلالتها الثقافية، باعتبارها جزءاً من أدب الهامش، تمثل فعل مقاومة لهيمنة الثقافة الرسمية، على خلفية التوتر بين كل من ثقافة الهامش وثقافة المركز، وهذا يعني أنها ومن الناحية السيوسولوجية تمثل أدبا زراعيا (في مقابل الأدب العربي الكلاسيكي ذي الطابع البدوي)، أي في موقع النقيض المناهض والضدّ، عوضاً عن كونها تمثل أدبيات دينية (في مقابل الأدبيات الدينية الرسمية)، وأعني أن مثل ذلك يجعلها، ومن موقعها هذا وبطبيعتها تلك، جزءاً من مقاومة المجتمعات الزراعية لأشكال الهيمنة “الدينية – السياسية – الثقافية”، وهي مسألة تبدو قريبةً من بقاء بعض أدبيات الديانات الزراعية حيةً وفاعلةً حتى ما بعد الإسلام، كما هو الحال مع كتاب “الفلاحة النبطية”، وفي إطار قومي/ديني يتصل على نحوٍ ما بالديانات السرية.

كتاب يسلط الضوء على أبرز ظواهر الأدب الزراعي في الثقافة الشعبية اليمنية

كتاب يسلط الضوء على أبرز ظواهر الأدب الزراعي في الثقافة الشعبية اليمنية

وقال العرامي إن اليمن قد شهد انتشار كل من الديانة اليهودية والمسيحية، ومن بعد ذلك الإسلام، إلا أن المعتقدات والطقوس والتقاليد ظلت تقاوم مختلف المتغيرات، والنقوش التي عثر عليها في فترات لاحقة لما يعتقد أنه زمن دخول اليهودية إلى اليمن على سبيل المثال، تشير إلى أن المعتقدات والآلهة اليمنية ظلت حيةً بالرغم من كل شيء.

ولعل ملوك اليمن الذين بدا أنهم اعتنقوا ديانات أخرى وحاربوا تحت لوائها، ثمة من يذهب إلى أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك إلا من منطلق قومي، ومن المنطلق نفسه تأتي مقاومة الديانات الجديدة، ذلك أن الدين كما هو في وعي الجماعات الإنسانية القديمة، لم يكن منفصلاً عن الوعي القومي الإقليمي وربما القبلي، بمعنى (دين القوم)، وهو السياق الذي يمكن في ضوئه فهم الصراع الديني في الجزيرة العربية الذي كانت اليمن جزءاً منه، وتدخل في إطاره بعض الأحداث والحركات التاريخية المعروفة، مثل رحلة أبرهة الحبشي لهدم الكعبة، وثورة عبهلة العنسي الحميري، وحركات الردة التي أعقبت ذلك باعتبارها نوعاً من المقاومة سوف يتخذ لاحقاً طابعاً قومياً (وفي إطار الإسلام) على شاكلة حركات “الهمداني ونشوان الحميري”.

ولفت العرامي إلى أنه قضى وقتاً في محاولة ضبط إيقاع دراسة مادة كتابه وتوزيعها ومحاولة المواءمة بين مختلف جوانبها وموازنتها، فيقول “قبل ذلك قضيت وقتاً طويلاً في فهم الظاهرة ومقاربتها ومحاولة تفسيرها، وكل هذه القراءات والمعالجات كما هي في الكتاب بمختلف مستوياتها وتشعباتها، لم تكن لتولد في لحظة أو تكشف عن نفسها مصادفة، ومن يقرأ ما كتب من قبل عن هؤلاء الحكماء أو الآراء السائدة حولهم، قبل هذه الدراسة، سوف يعرف الفرق الشاسع بين ما كان عليه فهم الظاهرة من قبل، وما أصبح عليه بعدها. لقد رأيت أن ثمة أنساقاً في الظاهرة اليمنية، تقربها من مفهوم الدين وطبيعته، عوضاً عن طابع ‘ما قبل إسلامي’ يتضح جلياً فيها، في مقابل الطابع الإسلامي لشخصيتي أحمد بن عروس والمجذوب، لقد غير هذا كل شيء، فوسّعت من نطاق القراءة والتحليل والبحث، وبين الحين والآخر كنت على موعد مع مفاجأة أو جديد ما، هكذا طوال مدة زمنية قضيتها في القراءة والبحث والتأمل، هي أطول بالتأكيد من المدة الزمنية التي قضيتها في كتابة الكتاب على ما هو عليه الآن”.

ولفت العرامي إلى حادثة ذكرها البردوني أنه “في مطلع عشرينات القرن الماضي تولى أحد قضاة المملكة المتوكلية تقسيم تركة عائلة ريفية من الفلاحين، وعندما استحضر الورثة طلب وصية المتوفى فوجد عليه ديناً فرأى القاضي انتزاع الدين من جملة التركة قبل تقسيمها عملاً بالشرع، فرفض الورثة هذا الإجراء، فسرد عليهم القاضي الأحكام الفقهية بهذا الخصوص، فلم يقتنعوا، فتلى عليهم الآيات القاضية بتقديم الدين على التقسيم ‘مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ’، فلم يقبلوا، فقال لهم أما سمعتم قول علي بن زايد: الدين قبل الوراثة؟ فاقتنعوا”.

وقال هي حادثة حقيقية تحولت لاحقاً إلى “محكيةٍ”، وقد ظلت إلى وقت قريب تروى في المدن في سياق سخرية من الفلاحين “القبائل” كونهم جهلة بالدين الإسلامي، يقدسون “علي ولد زايد” أكثر من أيّ شيء آخر، ويحتكمون إلى أقواله بدلا من النص القرآني، ومثلها تلك النكات الساخرة من الحضور الطاغي لهذا الحكيم في الذهنية الفلاحية إلى درجة تقترب به من الرموز المقدسة بل تكاد تضاهيها، فأنت تحدث الفلاحين عن “علي ابن أبي طالب” فيحدثونك عن “علي ولد زايد”، بل إن بعضهم يساوون بينه وبين النبي محمد، وبقدر ما يعكس ذلك بشكل أو بآخر المكانة الاستثنائية لهذا الرمز الشعبي في الوعي الفلاحي، فإن السخرية تعكس مدى انزعاج السلطة الواضح من هذه العلاقة بين الفلاحين ورمزهم “الثقافي”.

ورأى أن دلالات هذه المحكية/الحادثة قد تدخل في إطار علاقة توترٍ مألوفة بين كل من الثقافة الشفاهية الشعبية والثقافة الرسمية، على خلفية صراعٍ بين طبقةٍ مهيمنة وأخرى مهيمن عليها، بيد أنها هنا تتعدى ذلك، إذ تعكس لنا طبيعة هذا الصراع وهو يظهر على هيئة صراع مرجعيات، فعلى الرغم من أن المضمون واحد في كل من الآية القرآنية وحكمية علي ولد زايد “تقديم إخراج دين المتوفى على تقسيم الإرث بين ورثته”، إلا أن الفلاحين اختاروا الاحتكام إلى النص المنسوب لعلي وِلْد زايد بدلاً من النص القرآني، أي إلى النص المتعلق بـ”رمزهم الشعبي” بدلاً من “النص المقدس/كلام الله” كما في التصور الإسلامي.

وتابع العرامي أن يكون الحكيم علي وِلْد زايد شخصيةً إنسانية حقيقية مثلاً، فإن الاحتكام إلى أقواله بدلاً من القرآن الكريم يعني أننا أمام ثقافة علمانية تحتكم إلى مرجعية إنسانية بدلاً من المرجعية الدينية المقدسة، وإما أن يكون نبياً أو شخصية أسطورية “أياً كانت طبيعتها”.

ما سلف يعني أننا أمام جماعة لم يمسّ الإسلام تصوراتها العميقة، ومن الصعب الحصول على إجابة واضحة من الفلاحين في هذه المسألة، بيد أن الفقهاء يعرفون خطورة ذلك جيدا، ولهذا يتساءلون عن جاهليته من إسلامه، وهو تساؤل ذو طابع ديني فقهي بدرجةٍ أساسيةٍ، ليس فقط من حيث أن مصدره الفقهاء، بل من حيث طبيعته أيضاً.

وبقدر ما هو محاولة لتحديد عصر “الحكيم الشعبي” فإنه طريق لاتخاذ موقف “فقهي” تجاهه، ذلك أن الإجابة التي يمكن أن يفضي إليها سوف يترتب عليها حكمٌ حوله من حيث المعتقد والاحتكام إليه والأخذ بمعرفته وأحكامه من عدمها، وهذا عقل فقهي صرف، وإن كان مأخوذاً بنسق أدبي وهو يتساءل عن عصر الشاعر، إلا أنه في الحقيقة ينطلق من مبدأ أن الجاهلي زمنياً وثقافياً هو ما قبل الإسلامي وبالتالي فهو ما دون الإسلامي أو النقيض له دينياً. أي أن المصطلح هنا ذو جوهر وطابع ديني أساساً، أما المعرفة الزراعية والاستدلال بالكواكب والفلك فإنها ليست أنساقاً تجريبية بحتة، بل لها صلتها الجوهرية بالاعتقاد الديني، وبالتالي بالدلالة الدينية والزمنية معاً.

ورأى أن معارف بدائية مثل علم الأنواء والتقويم الزراعي “والتنجيم” كانت من إنتاج المؤسسة الدينية ومرتبطة على نحو ما بالمعبد أو ممثليه كالكهنة والعرافين..، ولقد كانت ديانة اليمن القديم ديانة فلكية كوكبية، “احتلت المعبودات النجمية المكان الأول في التضرعات في الديانة اليمنية القديمة.. ولعل سبب هذه المكانة يعود إلى علاقة المعبودات النجمية بالسقاية والخصوبة، إذ تعتبر هاتان عصب الحياة في الدولة الزراعية”، وأن يظل الريفيون “يستغيثون بالثريا” معناه أن هذا المجتمع ما زال يحتفظ بمعتقداته “الفلكية” في صور شتّى منها استخدام التقويم الزراعي والاعتقادات الدينية المترسبة في الوعي، وهذا فكر جاهلي من وجهة نظر التصور الإسلامي، وقد واجه الإسلام في بداياته مثل هذه المعتقدات وجعلها من أمور الجاهلية. “جاء في الحديث: ثلاثة من أمور الجاهلية: الطعن في الأنساب، والنباحة، والاستسقاء بالأنواء”.

الكتاب جاء في ثلاثة فصول الأول تأسيسي يتعرف فيه القارئ على الظاهرة، لكن في سياق تحليلي، وتدريجي، بدءاً من التطرق إلى أهم الملاحظات والإشارات حول الظاهرة أو بعض شخصياتها، ومروراً بتعريف شامل بها، والتساؤل حولها، ثم تقديم نموذجين تطبيقيين من خلال دراسة الحكيمين شرقة وسعد السويني، ثم إجراء مقاربة بين طائفة الحكماء الفلاحين في اليمن بطائفة الحكماء الفلاحين الذين ورد ذكرهم في الفلاحة النبطية، وانتهاءً بالبحث عن خصائص الظاهرة التي تميزها والتي تمثل بقايا أو ظلالا لعناصر الدين. والثاني حلل الأقوال المنسوبة إلى الحكيمين علي ولد زايد والحميد بن منصور. والثالث حلل الجزء المتبقي من المادة الشفاهية، أي الأوصاف والحكايات، وبتعبير آخر شخصية الحكيم، في مقاربة تحليلية لمعرفة كنهها أكثر.